编者按:

“当那一天来临”红色音乐党课在湖北职院崇德礼堂举行,“声”入人心,“燃”爆全场,好评如潮,是我校2025年党建与思政工作、2025年新时代立德树人工程的重要篇章之一。我们与湖北省军区的同志进一步整理相关资料,将其列入我校思政工作、思政课、“中华民族共同体概论”资源库,以期进一步建好“大思政课”,赓续红色基因,培育时代新人,奋进支点建设。

为纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年、抗美援朝出国作战75周年,大力弘扬“三大精神”(2024年11月,习近平总书记考察湖北时强调,大力弘扬大别山精神、抗洪精神、抗疫精神),“当那一天来临”红色音乐党课震撼举行。这堂震撼心灵的音乐党课,共遴选7首曲目,创作4部情景短剧、1支情景舞蹈、1部情景短片,均取材于党史军史中发生的真实历史事件。

第一节:为信仰而战

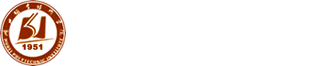

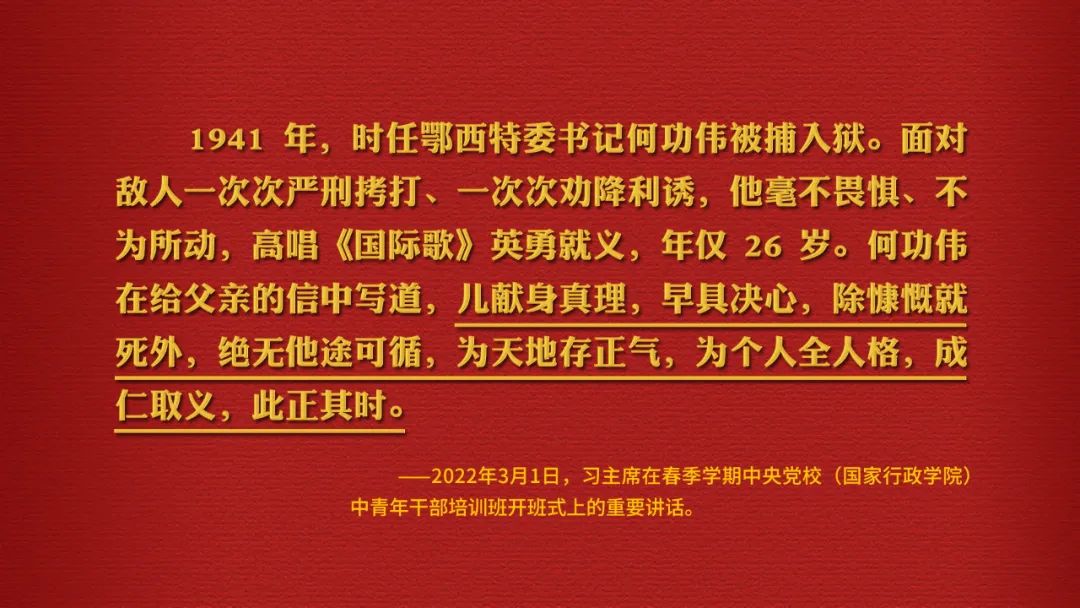

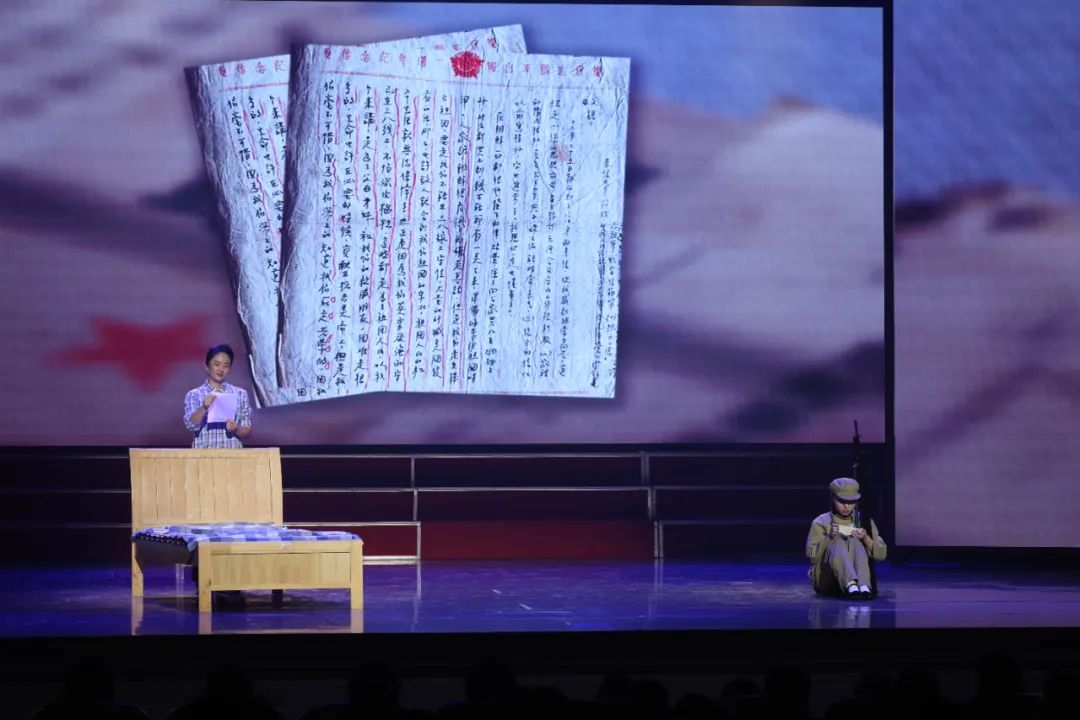

2022年3月1日,中央党校(国家行政学院)中青年干部培训班在中央党校开班,习近平总书记在开班式上发表的重要讲话中诵读了时任鄂西特委书记何功伟的“绝笔家书”:“儿献身真理,早具决心,除慷慨就死外,绝无他途可循,为天地存正气,为个人全人格,成仁取义,此正其时。”

▲时任鄂西特委书记何功伟的“绝笔家书”原件

历史背景

1941年1月,皖南事变爆发,白色恐怖笼罩鄂西。同年2月,中共鄂西特委书记何功伟因叛徒出卖,不幸被捕,关押在湖北省恩施市方家坝的一个谷仓。

▲何功伟关押地

谷仓的空高不到1米7,地窖直径更是不到1米,普通人站在里面,转身都很困难。国民党当局为了让何功伟屈服,将他囚禁在这里。然而,哪怕如此恶劣的环境,也没有让何功伟有丝毫的动摇。国民党陈诚下令以高官厚禄策反何功伟,劝说他改变立场,但每次都乘兴而来,失败而归。面对这块硬骨头,陈诚使出了“杀手锏”,让何功伟父亲何楚瑛到狱中,企图用深情劝他改变立场,妄图利用骨肉之情来软化何功伟的意志。何功伟抱定必死之心,给父亲和妻子写下诀别的家书。

1941年11月17日,何功伟被押往刑场。临行前,敌人指着百级石阶说:“每上一阶,问你一次‘回不回头’。回头就可免一死!”面对百次生的希望,何功伟一头也不回,高唱《国际歌》慷慨赴死,此时距离他26岁的生日仅剩4天。

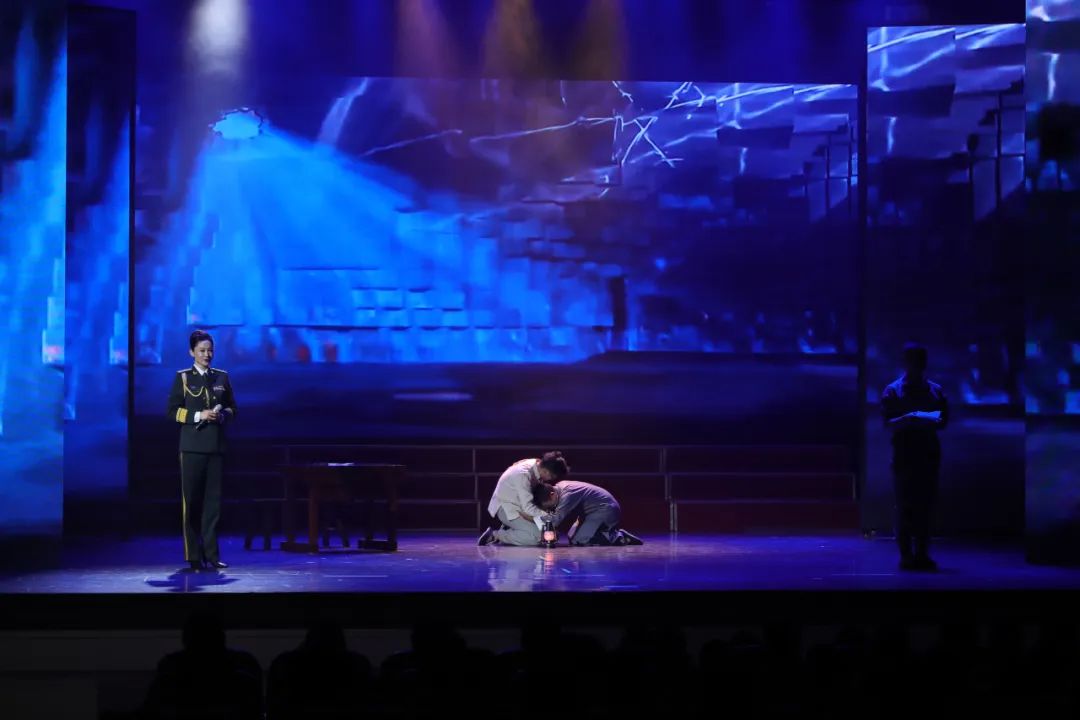

▲情景短剧《永不回头》

“满腔的热血已经沸腾,要为真理而斗争,旧世界打个落花流水”,《国际歌》的每个音符都镌刻着共产党人对革命的忠贞、对真理的追崇,感召着一代代共产党人舍生忘死、义无反顾!据不完全统计,自1921年建党以来,为革命牺牲的共产党员,其中有名可查的就达370余万人。与何功伟一样,当那一天来临的时候,他们中有很多人都唱着《国际歌》走向刑场、慷慨赴死。革命者虽然远去,但革命精神却像这首歌曲一样生生不息。

▲演唱《国际歌》

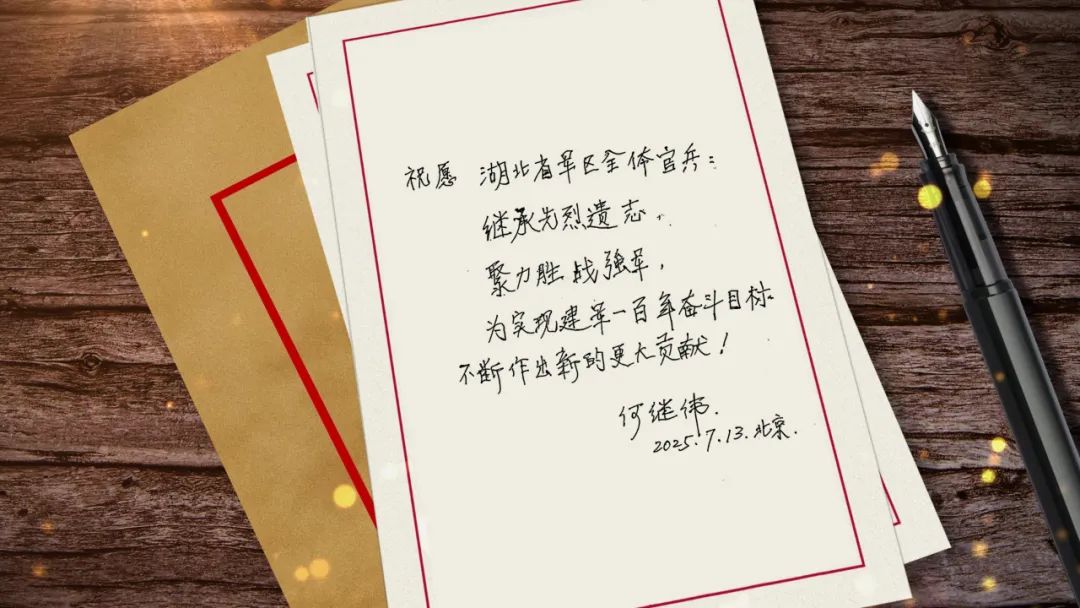

何功伟的儿子何继伟,如今已年过八旬,行动不便,老人得知音乐党课的消息后,专门在北京给湖北省军区发来寄语。祝愿湖北省军区全体官兵:继承先烈遗志、聚力胜战强军,为实现建军一百年奋斗目标不断作出新的更大贡献!

▲何功伟烈士之子何继伟专门给省军区发来寄语

第二节:为民族而战

80多年前,为了救亡图存,中国共产党团结广大军民同仇敌忾、奋起抗战,上演了一幕幕感天动地、气壮山河的感人故事。然而,许多人不知道的是,80多年前,当那一天来临的时候,除了生与死的考验,革命先烈们还必须直面“另一个艰难抉择”。

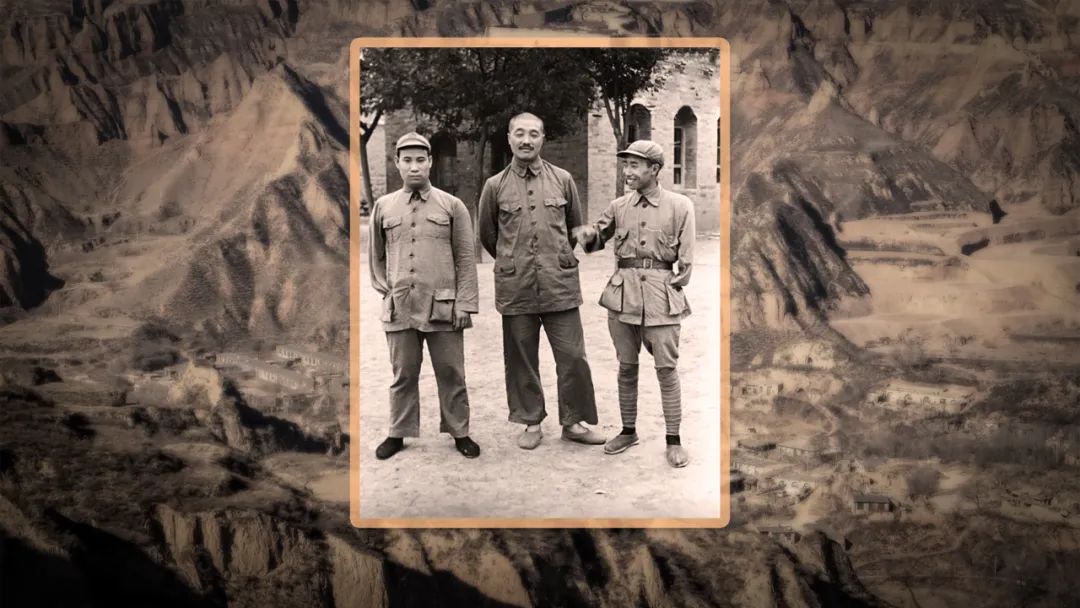

▲红军改编八路军前,两位“断臂将军”与贺龙合影留念(从左至右分别为贺炳炎、贺龙、彭绍辉)

历史背景

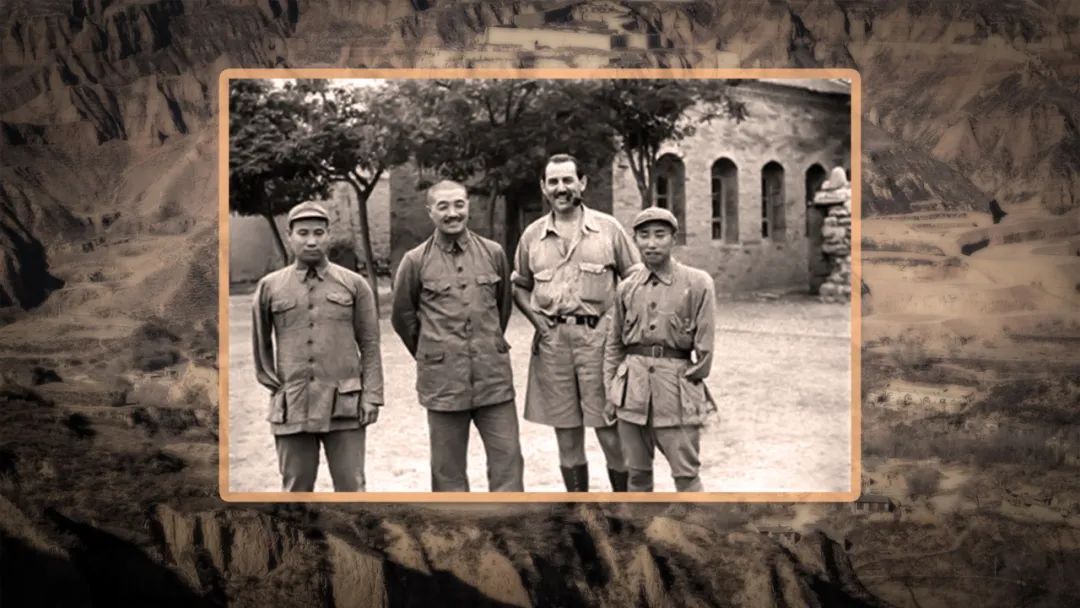

美国战地记者哈里森·福尔曼曾在陕北苏区拍摄过一张经典的照片,照片中站在左边失去右臂的是贺炳炎,站在右侧失去左臂的是彭绍辉。他们的手臂都是在几次反“围剿”战斗中被国民党军队所伤。福尔曼为他们拍下这张合影时,他们正和贺龙商议红军改编的问题。这张照片,是三名红军将领进入八路军序列前的最后留念。

▲三位红军将领与福尔曼的合影

1937年8月,根据国共两党达成的协议,红军主力改编为国民革命军第八路军。一开始,很多红军战士不能接受“红军改编”的现实,但在血海深仇和民族大义面前,为了救亡图存,红军最终选择了“后者”。

▲情景短剧《独臂赤心》

勇敢、坚定、乐观,这是福尔曼对红军的印象。红军虽然改编成八路军,但军魂始终没有变,为人民谋幸福、为民族谋复兴的初心始终没有变,一往无前的革命乐观主义精神始终没有变。就像《八路军进行曲》唱的那样,“我们的队伍向太阳”“我们是一支不可战胜的力量”,如同冲锋的号角,让人热血沸腾。抗战胜利后,《八路军进行曲》更名为《中国人民解放军进行曲》,1988年正式确定为中国人民解放军军歌,这就是我军军歌的由来。

▲演唱《八路军进行曲》

第三节:为胜利而战

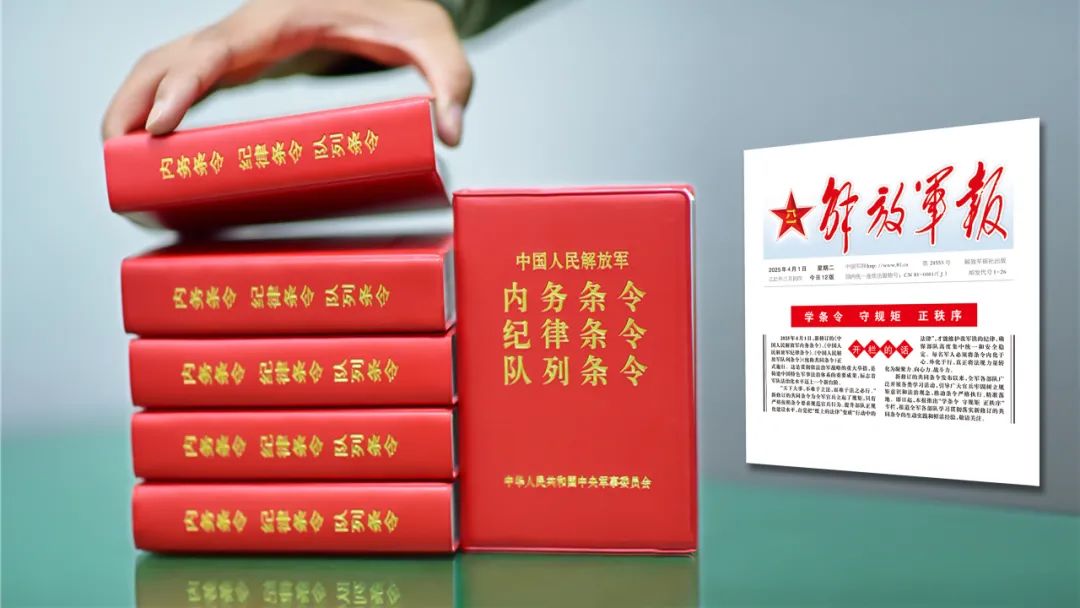

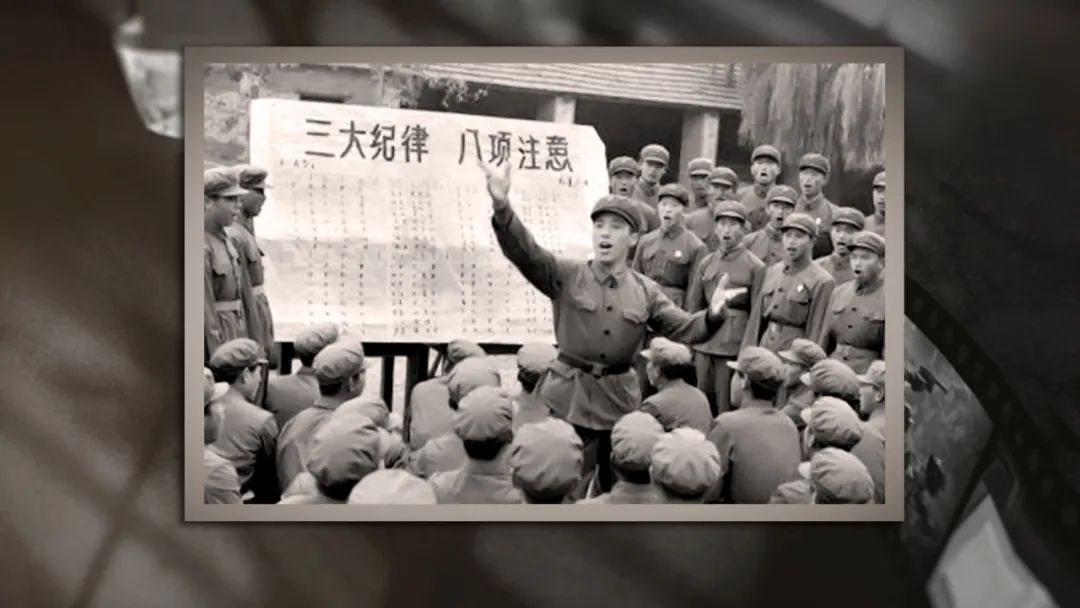

今年4月1日起,我军新修订的《共同条令》正式颁布施行。作为我军正规化建设的基本法规,三大条令是我军颁发最早、修改次数最多的条令,最早可以追溯到红军时期的《三大纪律八项注意》。

历史背景

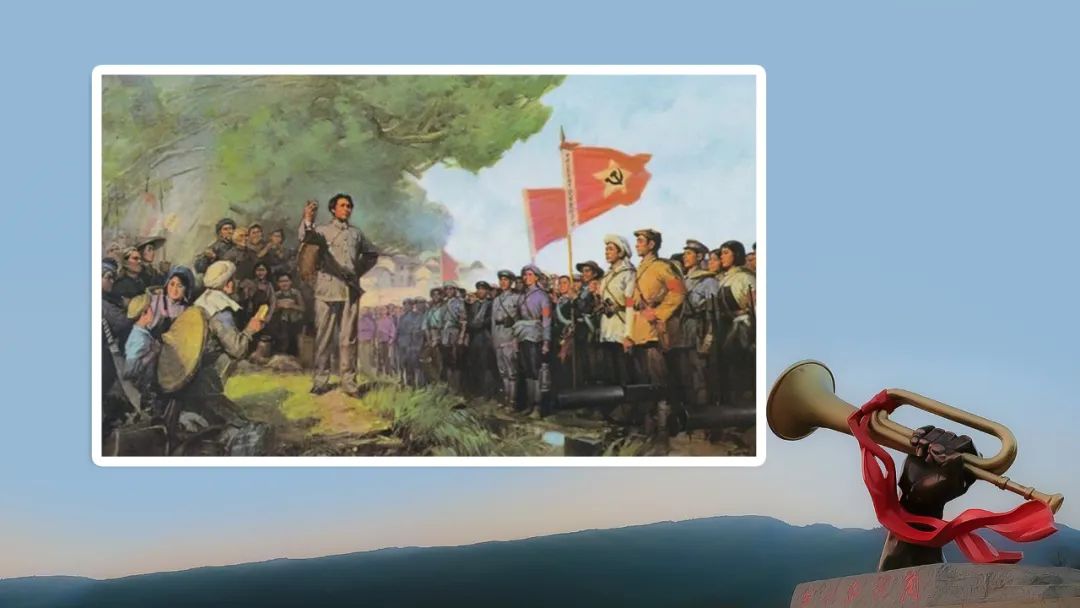

1927年9月秋收起义后,毛泽东率领工农红军向井冈山进发。9月正是收获的季节,行军路上的战士们又累又饿,有的战士看见红薯扒出来就吃,老乡对此颇有意见;还有的军官把打土豪所得到的银元和黄金首饰占为己有。毛泽东知道后,便立下了“不拿群众一针一线”“打土豪要归公”等《三大纪律》,并在革命实践中不断完善进而发展成为后来的《三大纪律八项注意》。

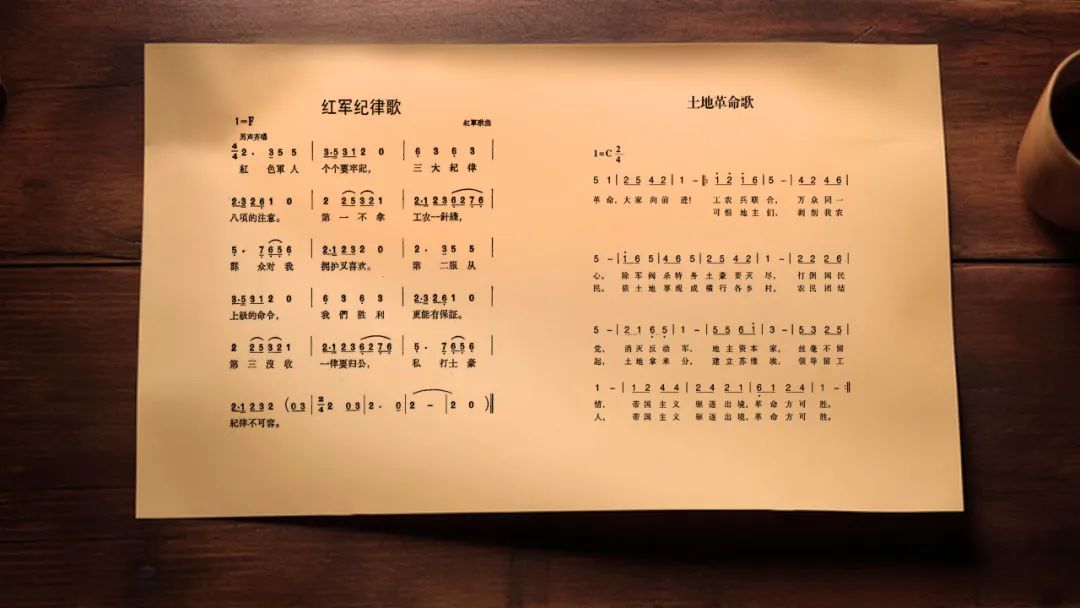

《三大纪律八项注意》是新中国传唱度最广的经典革命歌曲之一,不论是在部队,还是在地方都广为传唱。而更令湖北人民倍感自豪的是,这首歌的发源地就在湖北。

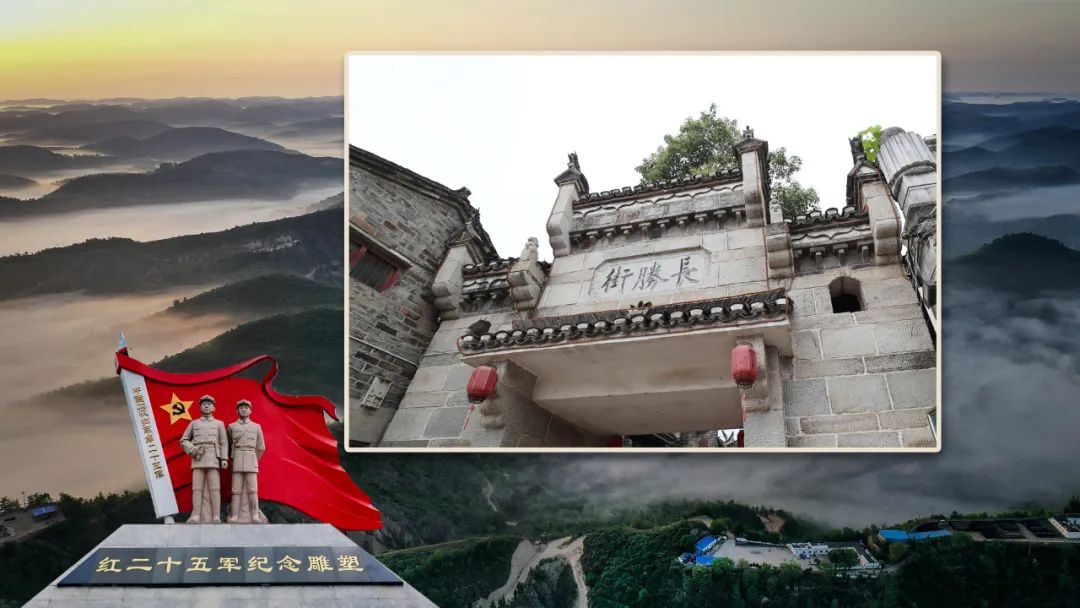

▲红安县七里坪,《三大纪律八项注意》从红安唱到延安

1932年11月,鄂豫皖省委在七里坪檀树岗重新组建了红二十五军,担负保卫根据地的重任。政治纪律教育期间,红十五军团负责新兵和解放战士教育工作的时任秘书长程坦找到时任宣传科科长刘华清,建议将“三大纪律八项注意”编为歌曲,便于部队传唱牢记。随后,程坦和刘华清借用了鄂豫皖苏区流行的《土地革命完成了》的歌谱配合歌词。就这样,歌词形象、曲调简单的《三大纪律八项注意歌》在部队唱响。后来,这首歌又伴随红二十五军走出红安,一直唱到了延安。

在我军百年沧桑的历史征程中,三大纪律八项注意的故事有很多。历史启示我们,加强纪律性、革命无不胜。一支军队的战斗力,不仅在于枪炮,更在于纪律。从井冈山的红薯地,到大上海的十里洋场,《三大纪律八项注意》的每一个字,都是人民军队立于不败之地的密码。

▲1949年5月上海解放,解放军十万大军睡大街

▲演唱《三大纪律八项注意》

第四节:为家园而战

“洪湖水呀浪呀嘛浪打浪啊,洪湖岸边是呀嘛是家乡啊。”歌剧《洪湖赤卫队》,创作于60多年前,讲述的是洪湖地区赤卫队韩英领导人民武装力量,与敌人斗智斗勇,最终与红军主力胜利会师的故事。洪湖赤卫队的故事家喻户晓,更成就了经久不衰的革命歌曲《洪湖水浪打浪》。

历史背景

1959年金秋十月,歌剧《洪湖赤卫队》作为向中华人民共和国国庆十周年献礼剧目进京演出,一举成名。听了《洪湖水浪打浪》,周总理满怀深情地说:“我活到65岁,才找到这么好的一首革命抒情歌曲。”

一腔“洪湖水”道不尽家乡美,一曲“浪打浪”唱不完革命情。《洪湖水浪打浪》之所以能够经久不衰,原因之一就在于它揭示了一个朴素的真理:“战争的伟力之最深厚的根源,存在于民众之中”,毛泽东曾在总结洪湖地区武装斗争的成功经验后,高度评价道:“红军时代的洪湖游击战争坚持了数年之久,这是河湖港汊地带能够发展游击战争并建立根据地的有力证明。”

“洪湖万顷岁时长,浊水污泥两混茫。小试翻天覆地手,白浪换作红旗扬。”当年周逸群写下这首诗时,正值创建湘鄂西革命根据地的艰难时期。90多年后的今天,洪湖水滔滔依旧,新中国换了人间,人民战争时代伟力依然绽放着耀眼的胜战光芒。

▲情景舞蹈《洪湖赤卫队》

▲曾服役于湖北省军区机关直属队的演员王芬芬,为官兵深情演唱《洪湖水浪打浪》

舞台上光影变幻,《洪湖赤卫队》经典场景重现。“洪湖赤卫队民兵连”、“贺英女子民兵连”、“民兵南水北调守井连”等10面旗帜在旗手护卫下依次入场,旗手们步伐铿锵,呐喊声响彻会场,与历史影像中的枪炮声形成奇妙呼应。

第五节:为正义而战

今年是中国人民志愿军抗美援朝出国作战75周年。75年前,美帝国主义乘朝鲜内战之际,悍然出兵朝鲜,并不顾中国政府多次警告,越过三八线,直逼鸭绿江,把战火烧到了新生的共和国国土之上。面对世界头号军事强国,面对百废待兴的新中国,为了捍卫祖国和民族的尊严,为了保卫人民的安全和利益,全国广大青年学生积极响应祖国号召,踊跃参加中国人民志愿军。仅湖北一个省的报名人数就多达40万。

历史背景

走进湖北省武昌实验中学,一面纪念墙映入眼帘,灰色的大理石墙上,密密麻麻地刻着309名学生的名字,下面写着“为了和平”4个大字,旁边有面以在抗美援朝战场上“空中拼刺刀”的陶伟等校友为原型制作的浮雕。

纪念墙上还镌刻这样一段文字:“1950年,新中国刚刚成立,抗美援朝战争爆发。省实验中学青年学子深深懂得新中国来之不易,决不能被外来霸权势力扼杀。学校初、高中300余名学子积极响应党的号召,毅然投笔从戎,为捍卫正义与和平奔赴战场,誓将热血与青春奉献给祖国和人民。”

据统计,从1950年12月到1951年7月,该校通过学校报名途径参干的初、高中学生合计有300位。后经核实统计,另有9名学生通过其他途径报名参干。这300多名学生从各类军事干部学校毕业后分到部队,有的入朝作战,有的守卫边疆,有的从事国防科研工作。这其中,涌现了很多先进典型,飞行员陶伟便是其中的代表。

在抗美援朝战场,19岁的飞行一大队飞行员陶伟驾机升空作战。面对多架敌机的包围,陶伟抱着“宁愿血洒蓝天,撞也要把敌机撞下来”的信念,在距敌机约120米处猛烈开炮,击落敌机,开创了人民空军空中近战歼敌先例。

▲情景短剧《战地家书》

▲演唱《中国人民志愿军战歌》

第六节:为祖国而战

“为什么战旗美如画,英雄的鲜血染红了它”。红色,是中国人的精神底色。就像网友说的那样,“如果信仰有颜色,那一定是中国红”。这几年,《绣红旗》等一大批红歌,在大型演唱会等场合受到民众自发性地追捧,关于“五星红旗”的故事更在青年一代广为传唱。其中,《绣红旗》当属其中经典。

历史背景

1949年10月1日,中华人民共和国成立,作为国旗的五星红旗冉冉升起。而当时,中国还有大片国土没有解放,被关押在重庆白公馆、渣滓洞内的中共地下党员们,听到新中国成立的消息热泪盈眶,紧紧相拥。当晚,同志们久久难以入眠,他们提议:“我们能不能也做一面五星红旗?”

罗广斌拿出一张红色绣花被面,其他人则把黄色的纸剪成五角星的形状,他们没有见过真正的五星红旗,只知道有五颗星。通过讨论,大家把最大的一颗星,用米粒粘在了红旗的中央,代表着中国共产党。四颗小星贴在四个角落,象征新中国四万万同胞,围绕在党的周围。就这样,他们凭借想象缝制了一面“五星红旗”。然而遗憾的是,这些隐蔽战线上的战士没能走出监狱,最终也没能看到真正的五星红旗。

1949年11月27日,重庆解放前三天,特务在逃离重庆前对被关押的几百名中国共产党员实行了大屠杀。除罗广斌外,当年参与制作红旗的陈然、刘国鋕、王朴、毛晓初等全部牺牲。这面看似简陋的“五星红旗”,是英烈们身处“黎明前黑暗的日子”对新中国的祝福,也是他们对未来新生活的向往。烈士们牺牲了,但他们心中的五星红旗永远高高飘扬。

▲情景短剧《绣红旗》

关于“五星红旗”的经典还有很多,5年前,武汉军运会上《歌唱祖国》的前奏响起,武汉体育中心现场6万名观众自发地起身跟唱,合唱声响彻云霄,很多人第一次听到完整版《歌唱祖国》。

▲武汉军运会现场

这首由音乐家王莘创作的《歌唱祖国》,诞生于新中国成立之初,被大家誉为“第二国歌”。《歌唱祖国》是新中国从站起来到富起来、强起来的一个缩影,它以音乐为载体,将个人情感升华为民族共鸣,成为今天全中国“无需翻译的语言”。

▲演唱《歌唱祖国》

第七节:为人民而战

“江山就是人民,人民就是江山”。无论是革命战争年代,还是和平发展时期,我们党始终把人民放在心中最高位置。

历史背景

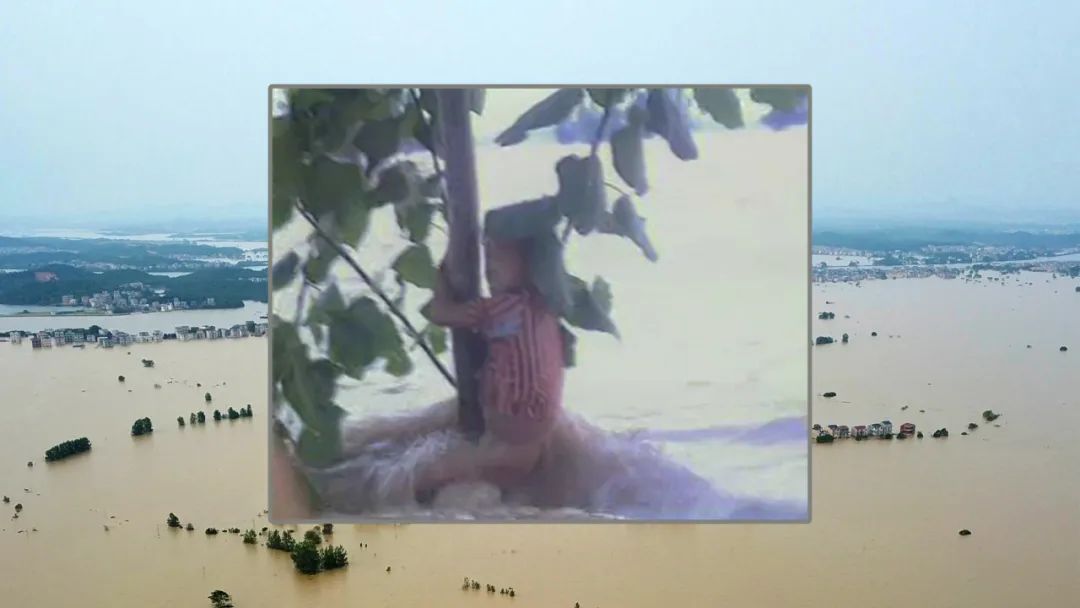

1998年,一场百年不遇的特大洪灾肆虐席卷了大半个中国。在湖北省嘉鱼县,6岁女孩江珊的家园被洪水吞噬,奶奶用最后的力气将她推上一棵小树,叮嘱她抱紧不要松手,也不能睡觉,一定要等头上戴着五角星的叔叔来救她。在洪水的威胁下,年幼的小江珊以惊人毅力紧抱大树长达9个小时,尽管四肢都已经麻木了,但她没有放弃希望,最终等来了人民子弟兵的营救。

子弟兵是勇敢的,洪水中的小江珊同样是勇敢的。黑夜里小江珊以惊人的毅力等来了重生,和全国人民一同见证了人民军队为人民的崇高使命。

▲当年被人民子弟兵解救的小江珊,如今已成为一名人民警察

“我的命是人民子弟兵救的,我觉得他们奋不顾身将个人生死置之度外,救他人于危难之中,非常的伟大,当时就萌生出‘希望自己长大后也能成为一个像他们一样的英雄’的念头。”

经过在校期间不断努力,江珊在2014年通过国家公务员考试,考入了武汉铁路公安局襄阳公安处,穿上了警服,在孝感应城工作。2020年抗击疫情,江珊第一时间就向党组织递交了请战书,在抗疫一线努力地工作。她以救命恩人为榜样,用实际行动服务人民、回馈社会。

▲现场访谈

那一年洪水滔天,那一年军民一心,在灾难面前,全国人民展示出众志成城、气吞山河的勇气和决心。这一切,连同那首献给广大子弟兵的歌曲《为了谁》,成为1998年夏天留给全国人民最为深刻的记忆。

▲九八抗洪场景

▲演唱《为了谁》

歌曲的演进,是我军发展壮大的一个缩影。我们仰望历史星河,从《国际歌》的伟大觉醒,到《八路军进行曲》的使命感召;从《三大纪律八项注意》的铁血军魂,到《洪湖水浪打浪》的胜战之本;从《中国人民志愿军战歌》的气吞山河到《歌唱祖国》的深情礼赞,从《当那一天来临》的铮铮誓言到《为了谁》的义无反顾——每一段旋律都是时代的烙印,每一句歌词都是历史的回响,每一个音符都是强军的召唤。

知所从来,思所将往,方明所去。在民族复兴图强的伟大征程上,中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平向全军发出打好实现建军一百年奋斗目标攻坚战的统帅号令,这是“务期必成、不容有失”的使命任务。

师生表示,要在红色旋律中振奋精神,在悠悠党史中汲取力量,有形有感有效铸牢中华民族共同体意识,携手并进、砥砺攻坚,用忠诚与担当,奋力谱写中国式现代化的壮丽篇章!

(审核:田寿永)